Разговор шестнадцатый

Читатель: Константин Дмитриевич, здравствуйте! Я, как всегда, с нетерпением ждал встречи с Вами! Ровно сто лет назад в России произошли события, коренным образом изменившие историю и жизнь русских людей. Революция – событие, коснувшееся каждого. Насколько мне известно, Вы немало размышляли на тему доли русского народа, в молодости увлекались революционными идеями. Но то, что произошло в 1917 году, заставило Вас покинуть Родину. Как развивались Ваши взгляды с течением времени, расскажите?

[caption id="attachment_33429" align="alignleft" width="265"] Рисунок Николаевой Варвары[/caption]

Поэт: В гимназические дни, приготовляя кое-как постылые уроки и предаваясь все время чтению исследований по истории общественных движений, изучая раскол и сектантство, артель и общину, основы политической экономии, я хотел добиться для самого себя полного выяснения правды о людях и разрешения вопроса, как сделать так, чтобы все были счастливы. Потому что я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразно. Я не хочу, конечно, сказать, что я только об этом думал. Я лишь говорю, что такая мысль всегда была мне не чужда.

Читатель: У Вас было обостренное чувство справедливости.

Поэт: Когда по ночам, засидевшись над завлекательной книгой, я слышал, как гудят на фабриках свистки, и ощущал, что я сейчас пойду в долины сна и буду в мягкой теплой постели, а в это время сотни и тысячи людей стоят за станками в душных и скучных фабричных зданиях, я не мог не думать о неправде мира.

Читатель: В мире всегда так было. Но не каждый человек «в мягкой теплой постели» задумывается над судьбой других людей.

Поэт: Да, мир стоит на неправде. Это слишком очевидно. Те, кто работает над землей, имеют скудное количество земли, и последний достаток у них еще норовят отнять, а те, кто не работает над землей, имеют ее сколько угодно или, во всяком случае, более чем достаточно. И те, которые днем и ночью работают в рудниках, на фабриках и заводах, обогащают других, не обогащаясь сами, и не пользуются высокими благами просвещения, умственной жизни, удовольствиями искусства, путешествиями, всем тем, что только и делает жизнь привлекательной и человека воистину человеком. В этом нет правды, и это должно быть устранено. Все должны пользоваться благами жизни и приникать к красоте мира. Быть может, в неодинаковой степени, ибо личности людей различны. Но красота мира не должна быть уделом лишь немногих, каждому должен быть открыт к ней путь.

Читатель: Как настоящий поэт, Вы не могли не сделать акцент на красоте мира. Действительно, все блага жизни без просвещенности и искусства – ничто. Скажите, а на практике Вам не хотелось воплотить Ваши взгляды?

Поэт: Приблизительно в 1888 году, я сблизился во Владимире с кружком политических ссыльных, вернувшихся из Сибири. Считая, что Революция в России невозможна, что освобождение придет частью через медленное развитие отдельных личностей и отдельных слоев народа, частью через истребление проклятого рода самодержавных царей, я предложил одному ссыльному, говорившему мне, что у него есть связи с какой-то народовольческой организацией, - предложил ему себя для свершения жуткого подвига, кровавой и благой жертвы. Ничего не вышло, кроме разговоров. Или никакой организации не было, или мой приятель солгал мне, или такая жертва была сочтена ненужной.

Читатель: И в итоге вы решили больше не посвящать себя политике? Вы так и не стали членом какой-либо партии или организации?

Поэт: С тех пор, и навсегда, я отошел от каких-либо партий. Мне глубоко неприятны всякие партийные люди, когда они говорят как партийные. Я думаю, что так и должно быть. Поэт выше всяких партий. Выше или ниже, это там всячески бывает, но, во всяком случае, - вне. У поэта свои пути, своя судьба, он всегда скорей, комета, чем планета, если он истинный поэт, то есть не только пишет стихи, а и переживает их, живет поэтически, горит и дышит поэзией.

Читатель: А каково Ваше отношение к самим революционерам, к людям желающим совершить невероятные перемены?

Поэт: Когда я вспоминаю свою юношескую любовь к революционному лику вообще и свое пристрастие к отдельным лицам, таким как декабристы, и более яркие София Перовская и Желябов, я думаю теперь, что в пределах русской истории наиболее революционные лики не Посошков, не Радищев, не Рылеев, не Перовская и не Желябов. Это все малые волны, но никто из них не девятый вал. Самые революционные лики для меня, полные освободительной красоты, это княгиня Древней Руси Ольга, мученица веры боярыня Морозова, таинственный царевич и царь Димитрий и могучий исполин Петр.

Я признаю революционеров Духа.

Читатель: Полагаю, социалистом Вас вряд ли можно назвать.

Поэт: Социализм показался мне скучным и противоестественным, Кропоткин и другие русские революционеры показались мне чрезвычайно привлекательными. Я и теперь так думаю. Я нахожу, что Кропоткин интересен, а социализм есть убогая выдумка человеческого ума, которой, быть может, суждено на краткий исторический час воплотиться в действительность, чтоб человечество, всегда в своей исторической жизни создающее новые ходы и попытки, убедилось, что принудительное обобщение труда есть наихудший вид духовной каторги и наиболее полное осквернение свободы личности и неприкосновенности отдельной души.

Читатель: Скажите, революции 1917 года не оправдали Ваших надежд? Вы ведь сами предрекали свержение царя в одном из своих стихотворений. И, наверное, надеялись, что после этих событий должно произойти какое-то обновление?

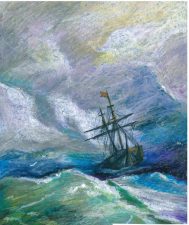

Поэт: Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно.

Революция есть гроза преображающая. Когда она перестает являть и выявлять преображение, она становится Сатанинским вихрем слепого разрушения, Дьявольским театром, где все ходят в личинах. И тогда правда становится безгласной или превращается в ложь.

Читатель: Что же за гроза прокатилась тогда по России в 1917 году?

Поэт: Все понятия перевернулись вверх дном за те полгода. Не в благом смысле, не в смысле освещающей и опрокидывающей Революции, а в смысле простого бесчинства и окончательной глупости, соединенной с предательством.

Читатель: Но, имея представление о Ваших взглядах, не поверю, что Вы совсем не приняли Революцию и ее идеи как таковые.

Поэт: Мы говорим «завоевания Революции». Можно радоваться, и я безмерно радуюсь, что Революция смела царизм. Но миллионы ленивых, недобросовестных и грубых царьков, которые самодурствуют во всех городах и деревнях, во всех сферах русской жизни, это нельзя назвать завоеванием Революции.

Читатель: И все-таки, какой краткий итог Вы можете подвести, размышляя об этом сложном вопросе?

Поэт: Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией живет мир. Стройность порядка - вот что нужно нам как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина, и сознание, что единственное понятие, которое нужно сейчас защищать всеми силами, - это понятие Родины, которое выше всех личностей, и всяких классов, и всяких отдельных задач, понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разно чувствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие - купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал.

Читатель: Константин Дмитриевич, как Вы считаете, что нужно нашей стране чтобы она процветала и была великой?

Поэт: В великой стране должно быть правительство народной воли, правительство сильных личностей, опирающихся на свой талант, на свою волю и на такое понимание всенародности, в котором нет места злобному лязганью жадных челюстей и разжиганию ненависти класса против класса.

Читатель: Хочется еще попросить Вас, прочитать одно из Ваших «бунтарских» стихотворений, завершая наш разговор.

Поэт:

Я устал от нежных снов,

От восторгов этих цельных

Гармонических пиров

И напевов колыбельных.

Я хочу порвать лазурь

Успокоенных мечтаний.

Я хочу горящих зданий,

Я хочу кричащих бурь!

Упоение покоя —

Усыпление ума.

Пусть же вспыхнет море зноя,

Пусть же в сердце дрогнет тьма.

Я хочу иных бряцаний

Для моих иных пиров.

Я хочу кинжальных слов,

И предсмертных восклицаний!

См. также:

Мероприятия Года с Бальмонтом