Памятник Эриху Кестнеру в г. Дрезден (Германия)

Эрих Кестнер - немецкий писатель, журналист и сценарист, автор литературы для детей и остроумной сатирической поэзии, покоривший читателей своим великолепным чувством юмора родился 23 февраля 1899 года в Дрездене.

За короткий период времени Кестнеру удалось занять почетное место в интеллигентных кругах Берлина. В известнейших столичных изданиях Кестнер публиковал свои поэмы, газетные колонки, статьи и обзоры.

В 1933 году, после нескольких допросов в гестапо, Эрих Кестнер был вычеркнут из союза писателей. Его книги были сожжены как «порочащие» и «возражающие немецкому духу». Писатель лично наблюдал за сожжением своих произведений на публике.

И все же в виде исключения в 1942 г. Кестнеру разрешили написать сценарий к нашумевшему немецкому художественному фильму «Мюнхгаузен».

Всего Кестнером написано 15 книг для детей младшего и среднего школьного возраста, а также пьесы, стихи и книги для взрослых, но тема детства проходит через всё его творчество. Именно детство определило его характер и мировосприятие.

Он писал для детей потому, что, будучи пацифистом, он свято верил в созидательную силу молодёжи. Его взлеты и падения, нежные воспоминания о матери, забавные истории из детства, приход Гитлера к власти легли в основу целого ряда произведений.

Отдел литературы на иностранных языках предлагает читателям от 8 до 80 познакомиться с творчеством этого легендарного писателя.

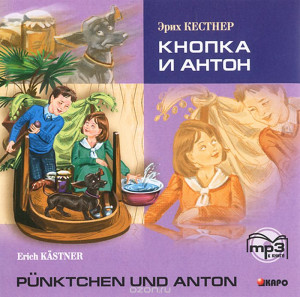

Вас ждут забавные истории с предприимчивым энергичным мальчиком Эмилем «Эмиль и сыщики», близнецами Лоттхен "Двойная Лоттхен", героями "Летающего класса", Кнопкой и Антоном "Кнопка и Антон", а автобиографическая повесть "Когда я был маленьким" более подробно расскажет вам о жизни будущего писателя.

Телефон: 84922-32-26-08 (доб. 122)