С 15 января по 11 февраля приглашаем посетить выставку

В Областной научной библиотеке открылась информационная книжно-иллюстративная выставка «Романистан – страна без границ». Выставка работает с 15 января по 11 февраля.

Есть в мире страна, которую не найдёшь на карте. Её территория пролегает не по земле, а по душам людей. Эти люди живут в разных государствах Европы, Азии, Африки, обеих Америк. Именно люди, а не земля, и образуют эту страну, и эти люди — цыгане. А страна называется Романистан.

Большую часть цыганского народа составляют цыгане, называющие себя рома. Кроме рома, есть цыгане-синти (Европа), цыгане-дом (Ближний Восток, юг Европы), цыгане-мугат (их ещё называют люли, живут в Средней Азии), цыгане-лом (Кавказ) и еще целый ряд субэтнических групп. Они говорят на разных диалектах цыганского языка, которые являются производными от санскрита, различаются и по одежде, и по образу жизни, и по религии, и по основным занятиям. В этом нет ничего удивительного: уходя все дальше и дальше от своей индийской родины, цыгане менялись, приспосабливаясь к жизни среди других народов, перенимали у них и религию, и какие-то культурные особенности. Несмотря на расселение по всему миру, рома повсюду остаются четко выделенным народом, в большей или меньшей мере придерживающимся своих собственных обычаев, языка. Они сохраняют социальную дистанцию с нецыганскими народами, в окружении которых живут. Цыган можно назвать историческим феноменом, так как на нашей планете не существует нации, похожей на них.

Ежегодно 8 апреля во всем мире отмечается Международный день цыган. В этот день в 1971 году в Лондоне открылся первый Всемирный конгресс цыган. Результатом работы конгресса стало то, что цыгане признали себя единой нетерриториальной нацией, утвердили национальные символы: флаг и гимн. Национальный флаг цыган – сине-зеленое полотнище с красным колесом (чакрой) посередине. Цвета флага символизируют небо и зелёные луга, а колесо - кочевую жизнь цыган. Колесо также напоминает индийский знак "чакра", что должно подчеркнуть связь цыган с древней прародиной. Гимн ромов написан на основе народной песни «Джелем, джелем». А вместо герба решено было использовать узнаваемые символы цыганской жизни: колесо кибитки, подкову и колоду карт. Был создан также Международный цыганский комитет (International Rom Committee, IRC), в 1978 году преобразованный в Международный союз цыган (International Romani Union, IRU). Союз призван защищать права и интересы цыган во всех государствах мира.

За цыганами стелется шлейф мифов и стереотипов. Цыганский парадокс: все их видели, но никто не знает, кто они такие. Мифы о цыганах кочуют вместе с ними из века в век и из страны в страну.

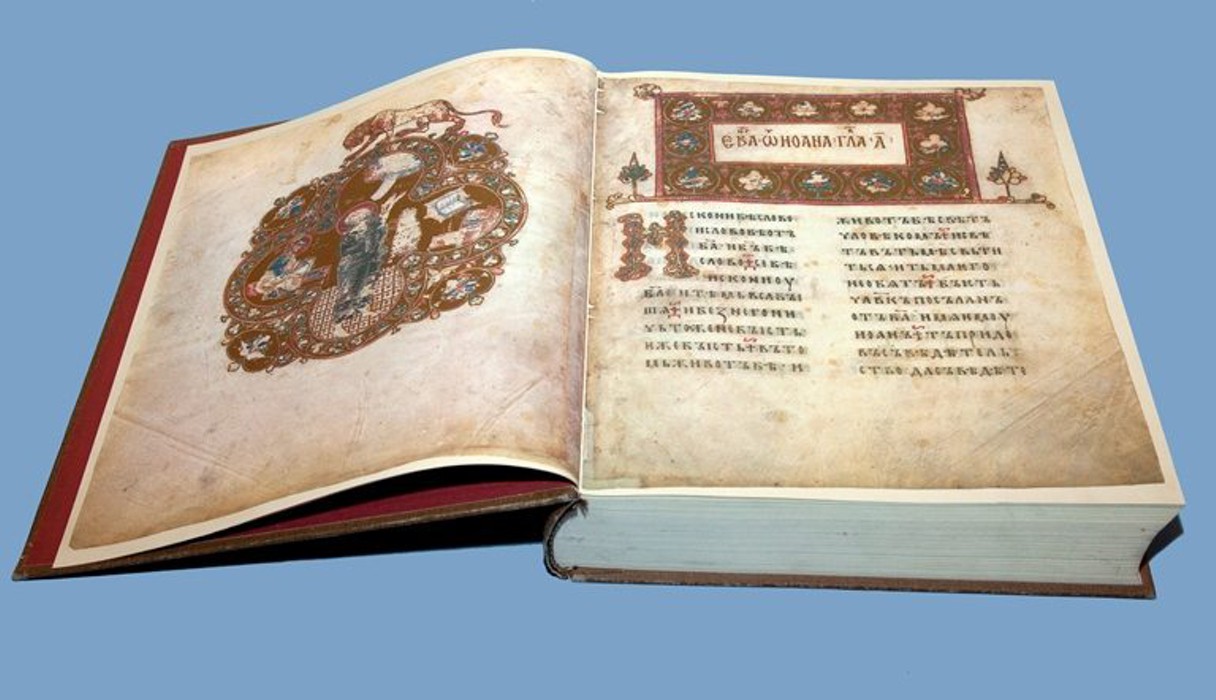

Узнать интересные подробности из истории, культуры, обычаев и традиций этого удивительного народа помогут издания, представленные на выставке. Это этнографические исследования, словари цыганского языка, сборники цыганского фольклора с легендами, сказками и песнями, ноты таборных песен, грампластинки и диски с записями цыганских песен в исполнении известных певцов и музыкантов, книги и статьи биографического характера.

Писатели, композиторы и художники разных времен и народов не раз обращались в своих произведениях к цыганской тематике, создавая, пусть не всегда и не во всем достоверные, но неизменно яркие, колоритные образы. На выставке экспонируются репродукции картин известных художников и произведения мировой литературы, героями которых стали цыгане.

Выставка работает согласно графику библиотеки

Для групп учащихся и всех желающих

по выставке проводятся бесплатные экскурсии.

Предварительная запись на экскурсию

по тел.: 32-32-02

(доб. 129 – отдел технической и сельскохозяйственной литературы)