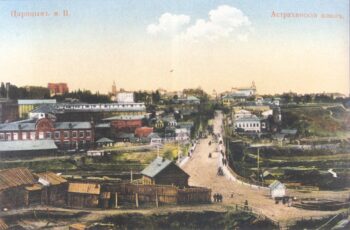

Источник: Царицын — Сталинград — Волгоград : фотоальбом / цв. съемка Н. П. Антимонова ; авт. текста: С. А. Аргасцева и др.]. Волгоград : Издатель, 2000. С. 29.

Царицын — Сталинград — Волгоград — это названия одного города, которому насчитывается более четырехсот лет. Он был сторожевой крепостью юга России, провинциальным захолустьем, крупнейшим промышленным и торговым центром Юга, ключевой вехой в Великой Отечественной войне. Страницы военной истории этого города являются наиболее яркими, но этот регион способен удивить и более древней своей историей.

Нижнее Поволжье включает в себя территории Волгоградской, Астраханской области и Республики Калмыкия. Волгоград является самым крупным городом региона. Территория Волгоградской области с давних времён была частью большого водного пути, соединяющего север Европы с южными странами. Она богата на исторические события и её прошлое уходит своими корнями на многие тысячелетия.

Как показали археологические раскопки — человек жил на территории Волгоградской области еще в палеолите — древнем каменном веке. В 1951 году на окраине Волгограда была открыта стоянка Сухая Мечетка. Археологи обнаружили следы использования огня и каменные орудия. Похожие стоянки были так же найдены в Крыму и на Донбассе. Так же были открыты памятники бронзового века — различные курганные погребения и поселения той эпохи.

С 6/5 вв. до н.э. на территории Нижнего Поволжья жили племена савроматов. В основе их хозяйства — полукочевое или кочевое скотоводство. Они пришли на территорию Поволжья из лесостепей Зауралья. В 4 в. до н. э. – 4 в. н. э. их вытесняют племена сарматов — кочевых племен, представители которых жили по всей лесостепной полосе Евразии.

Через территорию нынешней Волгоградской области проходили гунны и другие группы кочевников. В 6–10 вв. эта территория входила в состав Тюркского и Хазарского каганатов. В 9–13 вв. здесь кочевали печенеги, огузы, половцы.

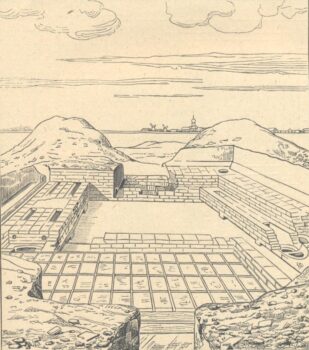

Мечетное городище. МавзолейИсточник: Баллод, Ф. В. Приволжские Помпеи : опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы / Ф. В. Баллод. Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1923. С. 26.

Ещё до включения земель Нижнего Поволжья в состав Золотой Орды там существовали города Волжской Болгарии. После возвращения в 1243 г. Бату из Центральной Европы начинается медленное возрождение городской жизни в Поволжье. Вокруг ханских ставок возникают поселения городского или протогородского типа. Возможно уже с 1243 г., начинается восстановление Булгара. Затем в 1254 г. появляется Сарай. После него основывается Укек. К концу XIII в. можно отнести возникновение города, остатками которого является Водянское городище (Бельджамен). Остальные золотоордынские города Поволжья основываются позднее.

Нижнее Поволжье становится урбанистическим центром империи. В этом регионе была удобная для кочевников экологическая ситуация и проходили важнейшие торговые пути, которые вполне можно квалифицировать как трансконтинентальные. Но основной причиной образования нижневолжского золотоордынского города была административная необходимость.

В Золотордынских городах Поволжья существовали системы водоснабжения и отопления. Города делились на кварталы, внутри которых существовали специальные водоёмы. Были найдены усадьбы знати, мастерские ремесленников, общественные здания.

После распада Золотой Орды южная часть современной Волгоградской области вошла в Астраханское ханство.

Источник: Материалы и исследования по археологии СССР. Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР. № 78, т. 2 : Древности Нижнего Поволжья : итоги работ Сталинградской археологической экспедиции / отв. ред.: Е. И. Крупнов, К. Ф. Смирнов. 1960.

Степные районы бассейна Волги исключительно богаты историческими памятниками различных племен и народов, населявших Нижнее Поволжье с глубокой древности. Многочисленные древние курганы и поселения, сравненные с землей города Хазарии и Золотой Орды, давно привлекали к себе внимание путешественников, русских политических деятелей, историков и археологов. Научные археологические исследования Нижнего Поволжья начались с конца XIX века.

Сталинградская археологическая экспедиция 1951 — 1957 гг. в зоне постройки Волгоградского водохранилища открыла новые памятники материальной культуры древних народов.

Во втором томе опубликованы две большие работы И. В. Синицина и К. Ф. Смирнова, посвящённые результатам исследований Заволжского и Нижневолжского отрядов экспедиции, произведенных в 1954 — 1955 гг. на левом берегу Волги. Этими отрядами было раскопано 152 кургана, давших 577 погребений различных эпох — от III тыс. до н.э. по XV в. н.э. В сборнике опубликованы статьи по палеоантропологии и палеоботанике. Антропологические данные уточняют этногенез народов, населявших регион в медно-бронзовом веке; на основе споро-пыльцевого анализа сделаны выводы о характере растительности и климата региона эпохи бронзы. Также в сборник включены работы об особенностях сарматского костюма (на основе анализа находок в погребениях) и производстве золотордынской керамики.

Источник: Баллод, Ф. В. Приволжские «Помпеи» : опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы / Ф. В. Баллод. Москва : Государственное издательство, 1923.

«За всё время своей работы экспедиция встречала в высшей степени сочувственное отношение как со стороны населения, таки со стороны властей. Повсюду на зов экспедиции откликались, и особенно трогательно было отношение населения села Рынок, которое сочувственно отозвалось на горе «голодающих горожан», когда в конце пребывания в Рынке, в виду хлебного кризиса в Царицине, экспедиция не получала причитающегося ей пайка. Хотя из-за отсутствия хлеба экспедиция и должна была, в конце концов, прекратить работу, всё же последние дни она могла остаться в Рынке и закончить разведку на территории древнего татарского города только благодаря необычайно милому и доброму отношению крестьян, явившихся к нам с щедрыми гостинцами».Баллод, Ф. В. Приволжские «Помпеи» : опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы / Ф. В. Баллод . — Москва : Государственное издательство, 1923. С. 9-10.

В 1556 году земли Астраханского царства вошли в состав России и Волга на всем протяжении оказалась в руках России. Возникла необходимость охраны волжского судоходного пути.

На стратегически важных пунктах Волжского торгового пути были размещены летние стрелецкие караулы. Они следили за поддержанием порядка на Волге и прилегающих степных дорогах.

Агент английской торговой компании Христофор Борро рассказывал, что на Царицынском острове (в семи верстах ниже Переволока) «русский царь в течении летнего времени содержит 50 пушкарей в виде стражи, называемой татарским именем «караул». Далее Х. Борро сообщает, что между Царицынским островом и Астраханью было расположено пять таких же переправ. Эти сведения относятся к 1579 году.

Во второй половине 80-х годов XVI в. русское правительство, после многочисленных татарских вторжений и народных восстаний поволжских народов, приступило к совершенствованию волжской оборонительной системы. В кратчайшие сроки были построены крепости (остроги) Царевокошкайск, Санчурин, Самара, Царицын, Саратов, Терки, Царев-Борисов.

Царицынская крепость была построена в 1589 году на Царицыном острове. Ее называли «Новый город на Царицыне острове», затем «Царев город на Царицыне острове», и лишь несколько лет спустя — «Царицын». Помимо жилых построек в крепости упоминались воеводская изба, церковь, таможня и тюрьма. Крепость населяли стрельцы, служилые казаки и их семьи, а также «гулящие люди» — всего не более 300 человек.

Кроме охраны крепости царицынские стрельцы и казаки сопровождали караваны торговых судов, посольств, ловили разбойников, следили за действиями татар и вольных казаков.

Источник: Зайцев, И. В. Астраханское ханство : [монография] / И. В. Зайцев. 2-е изд., испр. Москва : Восточная литература, 2006.

Астраханское царство — одно из государств, возникших в результате распада мощной империи средневековья, улуса Джучи (Золотой Орды). Оно просуществовало более полувека в низовьях Волги. Его государственное устройство, религия, культура, этический состав и язык были близки другим государственным образованиям, возникшим после распада Золотой Орды. Но каждое из этих государств имело свои отличительные особенности.

Книга И. В. Зайцева — это первое монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502 — 1556). Оно основано на всестороннем изучении русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников. Автор обосновал дату образования ханства, предложил хронологию правления астраханских ханов. Особое внимание И. В. Зайцев уделили истории взаимоотношений Астраханского царства с Московским государством и Османской империей. Также книга содержит информацию о культуре ханства, экономике и социальном строе.

В начале XVII века, в результате Смуты, Астрахань была разорена, крепости Царицын и Саратов сожжены. Пришла в упадок сторожевая служба, торговля, заброшены соляные промыслы и рыбная ловля.

С 1614 года правительство Михаила Романова начинает восстановление сторожевой службы на Волге. На высоком берегу вновь отстроена Царицынская крепость. Она была возведена в соответствии с техническими правилами построения русских городов на окраинах в XVII веке.

Все здания находились на территории крепости. Посада у неё не было из-за военной опасности. За стенами города были только портовые постройки. Основное население крепости — это стрельцы — от трёхсот до четырёхсот человек. Они охраняли крепость, сопровождали речные суда, посольства, торговые караваны. Воеводами в крепость направлялись как правило московские дворяне, что поднимало её статус.

В первой половине XVII века население старых казачьих городков возросло за счет беглецов. Но казаки не грабили на Волге и Каспии, а ходили на турецкие поселения Азовского и Чёрного морей. В 1632 г. на левом берегу Волги расселились калмыки.

В 40-х гг. XVII в. Царицын стал опорным пунктом снабжения русских войск, сражающихся с турками и крымскими татарами. Неудачи в этой войне испортили отношения между центром и казаками. Казаки больше не могли выходить в Чёрное и Азовское моря за добычей. Начались бунты. Во время восстания Степана Разина Царицын несколько раз переходил от правительственных войск к восставшим и обратно. После подавления восстания крепость починили и увеличили гарнизон почти в два раза.

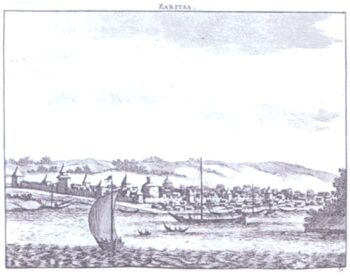

Вид на Царицын. Корнелий де Бурин, начало 1700-х гг.Источник: Царицынская линия : памятник фортификации Петровской эпохи: строительство, эксплуатация, современное состояние и перспективы музеефикации : в 2 т. Волгоград : Издательство ВолГУ, 2022. Т. 1 : Исследования / И. О. Тюменцев, Е. В. Астафьев, С. А. Иванюк [и др.]. С. 46.

В 1718 — 1720 гг. по указанию Петра I было построено уникальное фортификационное сооружение — сторожевая укреплённая линия протяжённостью 60 км между Волгой и Доном — Царицыном и Паньшином. Сама крепость в Царицыне была реконструирована.

Постройка сторожевой линии позволила заселять земли к северу от Царицына переселенцами с великорусских и украинских земель, донскими казаками, народами Поволжья. С 1765 г. на берегах Волги появляются немецкие колонии. Гражданский облик города менялся медленно. Но перестройке и расширению Царицына помогали частые пожары.

В 1776 г. с присоединением к России Крыма и Кубани границы государства отодвинулись далеко на юг. Царицынская сторожевая линия была упразднена.

По указу Сената в конце 1796 года из упразднённой Саратовской губернии Царицын отошёл в Астраханскую губернию и был в ней до конца 1798 года. Крепость стала постепенно превращаться в город. На рубеже XVII — XIX вв. в ней жило чуть больше 1000 человек.

Источник: Царицынская линия : памятник фортификации Петровской эпохи: строительство, эксплуатация, современное состояние и перспективы музеефикации : в 2 т. Волгоград : Издательство ВолГУ, 2022. Т. 1 : Исследования / И. О. Тюменцев, Е. В. Астафьев, С. А. Иванюк [и др.]. 315 с.

Книга знакомит с результатами трёхлетнего исследования, посвящённого Царицынской оборонительной линии. На основании письменных источников и археологических данных авторы изучили историю строительства и функционирования Царицынской линии как фортификационного сооружения, на протяжении XVIII века обеспечивавшего безопасность границ Российской империи в стратегически важном районе. В результате археологических работ были выявлены сохранившиеся участки Царицынской линии.

На основе анализа мирового и отечественного опыта подготовлены предложения по музеефикации данного объекта культурного наследия.

В настоящее время это одна из наиболее полных работ по истории Царицынской оборонительной линии в 1717 — 1770-х гг. Само изучение этого оборонительного сооружения находится на начальной стадии. Если вопросы строительства линии первых её лет существования являются относительно изученными, то период 30-70-х гг. остаётся менее исследованным. Вопросы музеефикации данного объекта авторами поднимаются впервые в научной литературе.

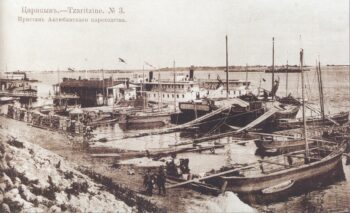

Царицын. Пристань Актюбинского пароходстваИсточник: Царицын — Сталинград — Волгоград : фотоальбом / цв. съемка Н. П. Антимонова ; авт. текста: С. А. Аргасцева и др.]. Волгоград : Издатель, 2000. С. 30.

В 1820 г. Александр I утвердил план переустройства Царицына. Однако, Царицын застраивался крайне медленно. В 1838 году в городе всё же были уездное училище, казначейство, почтовая контора, военная больница, торговые ряды. Проводились ярмарки — Троицкая и Ивановская.

Благодаря строительству железной дороги за короткое время Царицын превратился в крупнейший торговый, а затем промышленный узел Нижнего Поволжья. Значение торговых путей между Волгой и Доном стало возрастать.

Поначалу быстро развивались переработка леса, соли, рыбы, горчицы. А затем развитие получили металлургия, металлообработка и нефтепереработка. В 1880 г. был построен нефтепромышленный городок, принадлежавший фирме «Нобель». В 1897 г. с привлечением французских и бельгийских средств был построен металлургический завод «Урал-Волга» (завод «Красный Октябрь»). Промышленное развитие вызвало увеличение населения города, что привело к усиленной его застройке.

К 1900 г. в городе проживало 63 тысячи человек, насчитывалось 189 предприятий. Перед Первой Мировой войной русское Акционерное общество артиллерийских заводов при техническом руководстве английской фирмы «Виккерс» приступило к строительству крупнейшего не только в России, но и в Европе орудийного завода. Царицын стал промышленным и торговым центром юго-востока России.

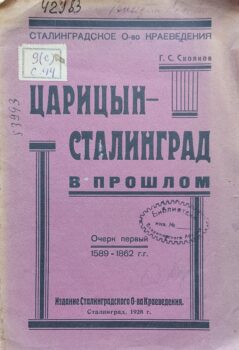

Источник: Сколков, Г. С. Царицын — Сталинград в прошлом / Г. С. Сколков ; Сталинградское общество краеведения. Сталинград : Издание Сталинградского общества краеведения, 1928. Очерк 1-й : 1589 — 1862 гг. 42 с.

Небольшая книга, напечатанная по постановлению Сталинградского общества краеведения в 1928 году посвящена истории города от его основания до середины XIX века. Автор выделил несколько этапов развития города.

Первый этап развития Царицына — с 1589 года — с основания города — по 1720 год. В это время Царицын являлся сторожевым пунктом на Волге и носил исключительно военный характер. Гражданское население города незначительно, а сам край практически не заселен.

Второй период длится с 1720 по 1776 г. — до момента уничтожения сторожевого вала. Царицын являлся военно-административным центром и крепостью на сторожевом валу. Постепенно в этот период росло гражданское население города и заселялась его округа.

Третий период — с 1776 по 1862 г. — до момента проведения первой железной дороги. Царицын становится обыкновенным уездным городом и даже не является экономическим центром уезда.

Четвертый период — с 1862 по 1917 год — Царицын становится крупным торгово-промышленным центром именно благодаря железным дорогам. Город превратился в важный транзитный узел, что способствовало развитию местной торговли. Значение города переросло рамки его уезда и в сферу влияния Царицына вошёл обширный район юга России.

После революции 1917 года и гражданской войны Царицын восстановился и развивался как важный промышленный центр и транспортный узел юга нашей страны. И навеки он вошел в историю уже под своим новым именем.

Познакомиться с историей Царицына, узнать о тех, кто населял эту землю много тысячелетий назад и жил в эпоху средневековья можно на выставке «Царицын и окрестности с древности до начала XX века».

Выставка подготовлена информационно-библиографическим отделом.