2014 год объявлен годом культуры в России. Русский театр, музыкальный и драматический, русский кинематограф являются неотъемлемой частью русского культурного наследия. Это часть истории самой России. Убедиться в этом вы сможете, посетив книжную экспозицию, расположенную на 2 этаже библиотеки, которая познакомит вас со всеми этапами развития русского театра, оперы, балета и кино – от начала до современного состояния.

Русский театр родился довольно поздно, 30 августа 1756 года, именно в этот день императрица Елизавета Петровна собственноручно подписала Указ об учреждении в Петербурге государственного «Русского для представления трагедий и комедий публичного театра». Более подробно об этом событии повествует нам книга «Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны : документальная хроника, 1741-1750 / Рос. акад. наук, Науч. совет «История мировой культуры», Гос. ин-т искусствознания; сост. Л. М. Старикова. — М. : Наука, 1995». Здесь вы найдете уникальное собрание документальных материалов о театрально-музыкально-зрелищной жизни России в первое десятилетие царствования Елизаветы. Значительная часть ранее неизвестных документальных материалов впервые введена в научный обиход. Читатель узнает интереснейшие подробности творчества, жизни, быта, нравов русских и иностранных артистов, работавших на российской сцене. Во вступительной статье и комментарии к изданию освещен театральный процесс в целом, и анализируются документы в контексте истории и культуры России той эпохи. Книга адресована театроведам и читателям, интересующимся историей русского театра.

Книга «Москва стародавняя: герои жизни и сцены / Л. М. Старикова. — М. : Артист. Режиссер. Театр: Калининград: Янтарный сказ, 2000. — 383 c.» рассказывает о театральной жизни стародавней Москвы с момента появления на Руси первого театра в последней трети XVII века и до пожара 1812 года. Она написана ученым-исследователем и содержит в себе много новых фактов и сведений. Основная цель автора — проследить движение истории, в контекст которой вписывается история театра Москвы. На этом портретируются главные герои жизни реальной и театральной.

О частном театре в России рассказывает Е. И Стрельцова, в своей книге «Частный театр в России: от истоков до начала ХХ века / Е. И. Стрельцова; М-во культуры Российской Федерации, Гос. ин-т искусствознания, Гос. центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. — М. : ГИТИС, 2009. — 632, [1] с.» Эта книга впервые подробно рассматривает эволюцию организационных форм частного театра в России. Во введении освещены общие проблемы зарождения и становления русской антрепризы. Девять глав посвящены деятельности крупнейших организаторов театрального дела: Л. Н.Самсонова, В. Н.Андреева-Бурлака и М.И.Писарева, М. М.Бородая, Н. Н.Синельникова, А. А.Бренко, Ф. А.Корша, С. И.Мамонтова, А. С.Суворина, П. П.Гайдебурова и др. Раздел «Вместо заключения» дает краткий очерк возрождения антрепризного театра России в конце XX — начале XXI вв. Значительное место в основном тексте и в Приложении занимают документы, как опубликованные, но ставшие раритетными, так и архивные. Издание предназначено театральным менеджерам, продюсерам, актерам, режиссерам, театроведам, искусствоведам, филологам, студентам театральных институтов, а также тем, кто любит русский театр и интересуется его историей.

В 18 веке итальянцы привезли в Россию оперу, прошло немного времени и русские сами начали сочинять тексты и привлекать своих артистов. Наша опера родила такие голоса как: Осип Петров, Федор Шаляпин, Ирина Архипова, Галина Вишневская, Антон Крутицкий и многих других русских оперных певцов и певиц, известных не только в пределах нашей Родины.

О русской опере рассказывается в книгах А. В. Парина, известного эссеиста и музыкального критика. В первой из них, «Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы / А. В. Парин. — М. : Аграф, 1999. — 462 c. — (Волшебная флейта. В поисках смысла)» разбирается классическое наследие русской оперы с точки зрения истории мировой культуры и философии, мифологии и аналитической психологии. Автор старается выявить символическую структуру отдельных произведений и распознать национальную специфику русской оперы в контексте европейской культуры в целом. Книга написана в форме развернутых эссе и предназначена для всех читателей, интересующихся гуманитарными проблемами.

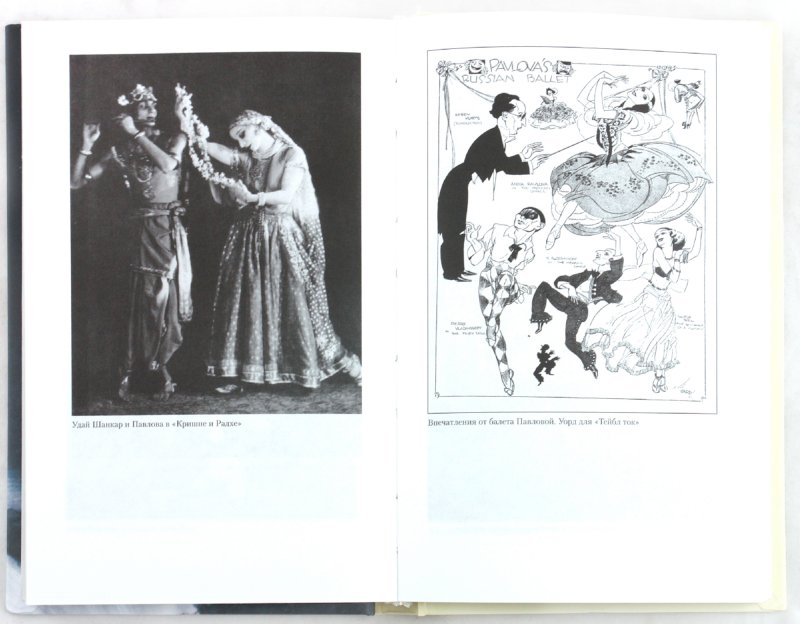

Интересна также книга Веры Боккадоро «О русском балете = A propos du ballet russe / Вера Боккадоро; [предисл. Юрия Григоровича]. — М. : Просвещение, 2010. — 221, [2] с.» В ней в популярной форме автор рассказывает о наиболее интересных явлениях в мире балета: представлены основные вехи в истории развития балетного театра в России и палитра звёзд — от первых танцовщиков и хореографов XVIII века до мастеров балета XX — XXI веков. Особое внимание в книге уделено взаимовлиянию и взаимообогащению русского и французского балета.

Самой загадочной русской балериной считается Галина Уланова, о ее жизни в книге «Галина Уланова: Я не хотела танцевать / С. А. Давлекамова. — М. : АСТ-ПРЕСС СКД, 2005. — 277, [2] с.: ил. — (Звезды балета)».Балетный критик Сания Давлекамова впервые столь объемно воспроизводит для нас «живой голос» Улановой. На протяжении четверти века Давлекамова постоянно общалась с Галиной Сергеевной, бывала у нее дома, сопровождала на прогулках. Запись их бесед на самые разные темы и легла в основу этого уникального произведения.

Продолжателем традиций русского театра, новым видом искусства является синематограф. Его привезли нам французы в 1896 году. Российское кино быстро приобрело национальные черты — повышенный интерес к миру человеческой души (русская психологическая кинодрама), напор лирической стихии и эксцентрики, а также зашкаливающая мыслимые и немыслимые пределы эмоциональность. Несомненно, книги и статьи о развитии отечественного киноискусства привлекут внимание читателей.

Монография Н. В. Ростовой «Немое кино и театр: параллели и пересечения: из истории развития и взаимопроникновения двух искусств в России в первой трети XX столетия / Н. В. Ростова; Рос. гос. гуманитар. ун-т. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 165,[1] с.» посвящена изучению теоретических и исторических проблем отечественного театра и кинематографа от конца XIX столетия до конца 20-х годов ХХ в. В поле зрения автора малоисследованные вопросы взаимосвязанности сценического и экранного искусств. Рассматривая параллельно ход развития театра и кино, автор приходит к выводам, как о единстве искусств, так и о специфике их бытования. Особое внимание уделяется проблеме отражения сценического зрелища на экране, а также возможностям использования кино в качестве источника для исторического исследования на основе новейших достижений специальных исторических дисциплин.

Альбом «Российский государственный архив кинофотодокументов. Россия в кинокадре. 1896-1916 / сост. Е. В. Балабай [и др.]; ред. В. Н. Баталин; Фед. арх. агентство, Российский гос. архив кинофотодокументов. — М. : РОССПЭН, 2007. — 287 с.» является первым опытом иллюстративного издания кинодокументов по истории России конца XIX — начала XX века и наглядно представляет образ России во всем ее многообразии.

Несмотря на то, что кино занимает огромное место в культурной жизни всего человечества, опыт многих его выдающихся мастеров и даже развитие отдельных его видов и жанров до сих пор остаются мало исследованными. И к числу «многочисленных «белых пятен» относится отечественная мультипликация, хотя она всегда была не менее популярной чем живое игровое кино. О развитии художественной мультипликации рассказывает книга С.С. Гинзбурга «Рисованный и кукольный фильм: Очерки развития советской мультипликационной кинематографии / С.С. Гинзбург. — М. : Искусство, 1957. — 286 c, 18 л. ил.»

В заключении можно сказать, что ни театр, ни кинематограф не возникли в России изолированно, но на всем протяжении их развития в нашей стране, они приобрели яркий национальный характер и самобытность, популярный и узнаваемый во всем мире.

Выставка и обзор подготовлена ведущим библиотекарем отдела литературы на иностранных языках Болотовой Н.С.

Будем рады видеть Вас на нашей выставке!