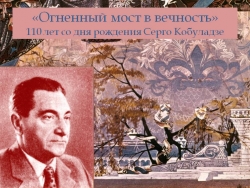

7 февраля - 110 лет со дня рождения грузинского художника, графика и декоратора Серго Кобуладзе

Грузинский художник, иллюстратор и декоратор Серго Кобуладзе, известен прежде всего своими иллюстрациями к самому известному эпосу на грузинском языке, поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Книжная выставка, посвященная художнику подготовлена отделом литературы на иностранных языках.